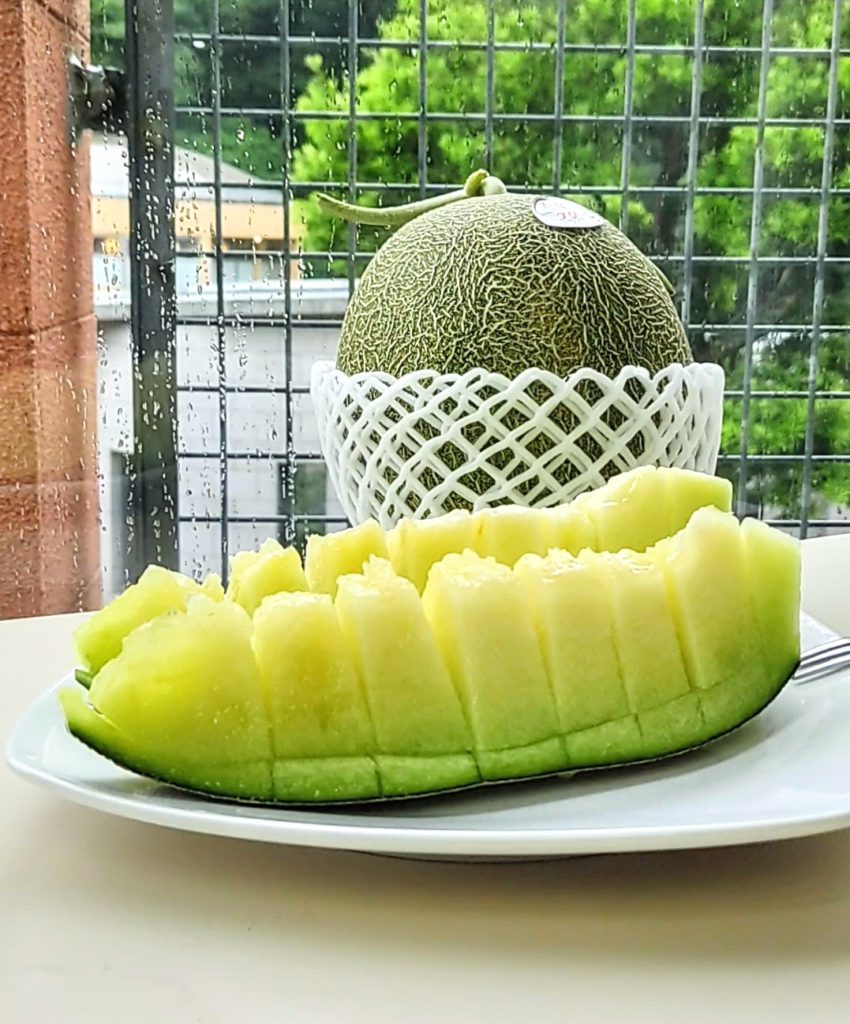

『肥後グリーンメロン』(7月下旬まで)

近年は栽培技術の向上により、年中農産物が並んでいますが、その時期しか味わえない「旬のもの」というのは、やっぱり魅力的ですよね。

中国から漢字が伝わってきた当初、「旬」という漢字は10日間の意味で、中国ではこの意味しかなかったが、日本ではそこから一番良い時期という意味が加わりました。

日本人は古来より季節感を大事にしてきた証ではないでしょうか?

旬の食材の素晴らしさは、栄養価が高くて美味しいということだけではありません。旬の食材は、日本の美しい四季を彷彿とさせてくれます。

季節と共に美味しい旬の食材は交替し、1年ぶりにやってきた旬と共に季節を喜ぶことができるのではないでしょうか。

そんな初夏の旬を、百貨堂からお届けしたいと思います。

つなぎ百貨堂が厳選した『肥後グリーンメロン』です。

メロンは平均的にみると糖度12~18%になる果物なんですが、

百貨堂のメロンのこだわりは、

①糖度18度以上(検査済み)。

②1玉2kg以上の大玉を厳選。

③果肉がまろやかでクリーミー、そしてジューシー。

また、糖度は高いものの甘すぎることなく、すっきりとした味わいである。

糖度が高いものは日持ちが悪いものが多いが、肥後グリーンは比較的、日持ちがするメロンでもあリます。

食べ頃の時期

同封している食べ頃の時期を参考にしてください。

保存方法&食べ方

陽のあたらない涼しい場所にて保管してください。追熟しましたら冷蔵庫で保管し、なるべくお早めにお召し上がりください。すぐにお召し上がりいただけない場合は、半分に切って種の部分を取り除き、ラップをかけて冷蔵庫で保存しお早めにお召し上がりください。(追熟の進行が遅くなります。)

※「つなぎ百貨堂厳選の肥後グリーンメロン」は、下記のリンクからお買い求めいただけます。

https://tsunagi-store.stores.jp/items/62b93953d085ee56944a600e

運搬モノレールがないと厳しかです。

運搬モノレールがないと厳しかです。